本帖最后由 春华秋实 于 2012-10-15 16:02 编辑

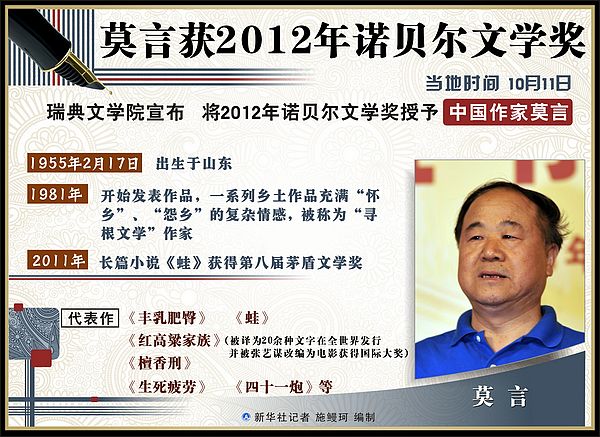

关于中国作家何时何人可以获得诺贝尔文学奖?莫言能够率先问鼎诺贝尔文学奖诸如此类的问题,成为近来文坛及人们关注的话题。

(栾梅健)

在我个人看来,并综合各种看法,我觉得莫言问鼎诺贝尔文学奖的条件已经具备。其理由如下:

一、天时。经过三十年的改革开放,我国的国际地位已经大幅提升;任何国际性的大奖都不能无视这个东方有着十三亿人口的、崛起中的泱泱大国。从2008年北京奥运会的成功举办,到现在正如火如荼举行的上海世博会,都说明世界已经注意到了中国,中国已经不是一个可有可无的存在。因而,在当下,有着百年历史的诺贝尔文学奖势必会将橄榄枝伸向东方,伸向中国,这应该是无容置疑的事情。

二、地利。尽管瑞典皇家学院的评奖大师们标榜“独立”,超越“党派”,坚持“纯粹”,然而不可否认的事实是,他们所秉承的仍然是西方中心主义,所认可的也仍然是西方的意识形态与价值观念。在此,著名作家莫言具有了我国许多当代作家所不具备的优势。从他早年的“红高粱家族系列”,到《檀香刑》、《生死疲劳》,直到最近的长篇小说《蛙》,基本上都一以贯之地坚持着他的民间立场,与我国的主流话语和政治口号保持了一定的难能可贵的距离,并不像众多当代作家那样直接而简单地演绎着政治主题与思想。这是他独具的优势。

三、人和。正如哈佛大学王德威教授在大会上所说:“莫言先生是幸运的,他的大多数作品都由美国著名翻译家葛浩文先生所译,其精准程度令人信服。”而翻译的多少与好坏直接决定着外国评委对中国作家的判断。再联想到去年十一月我在法国学术访问时,遇见莫言作品的法文翻译尚德兰女士,更加深了我对莫言“幸运”的认识。在如今的英、法主流阅读市场,莫言作品的翻译无疑是最多的,也是最精准的。而这,也令众多的当代作家羡慕不已。

如此,我个人深信,不久的将来诺贝尔文学奖必将花落中国,而这位“幸运”的中国作家可能正是莫言!

|

|